- 成人机器人辅助食管裂孔疝修补抗反流手术中国专家共识(2024版)

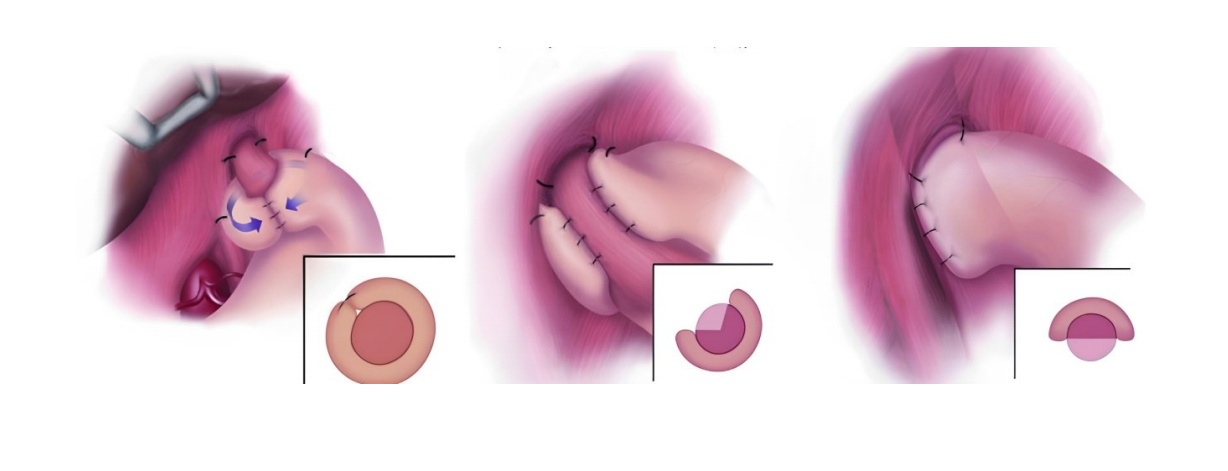

- 食管裂孔疝及胃食管反流病规范化腹腔镜手术七步法操作指南(2025版)

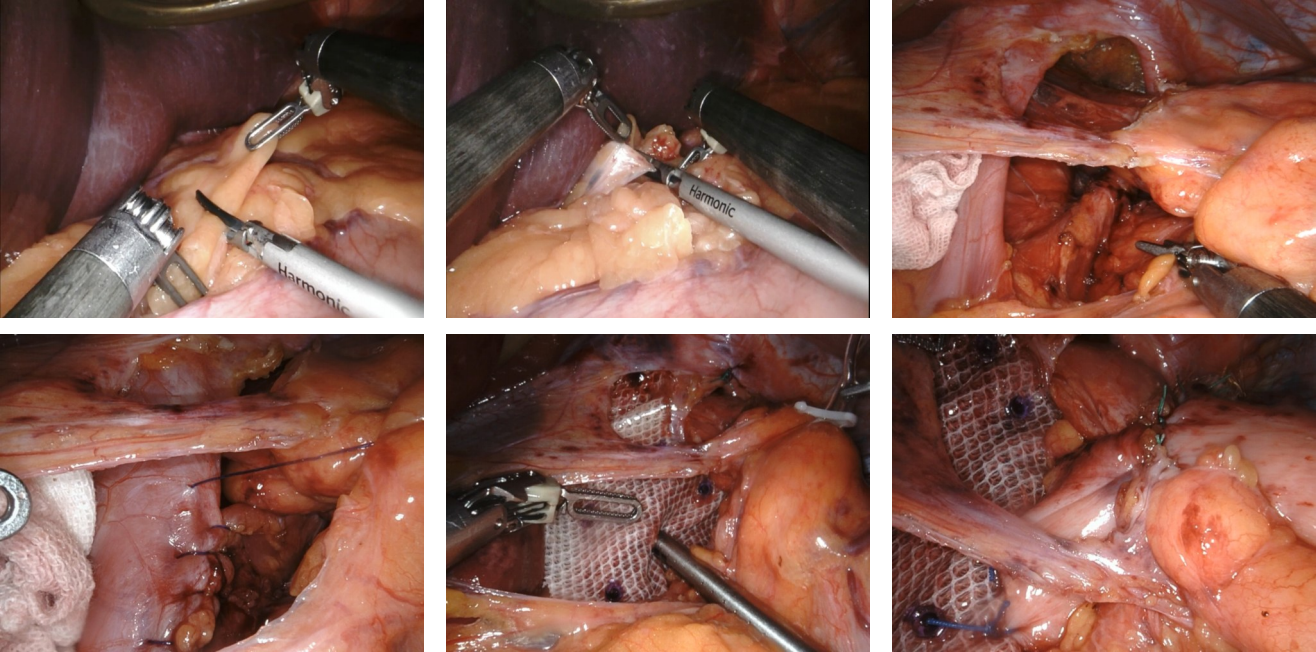

- “领带技术”在腹腔镜食管裂孔疝修补及胃底折叠手术中的应用

- 日本《腹膜后肉瘤诊疗指南》解读与临床进展

- 腹腔镜食管裂孔疝补片修补联合胃底折叠术的手术并发症原因及防治:单中心432例分析

- 左侧联合中间入路原位腹腔镜胰十二指肠切除术4例报告

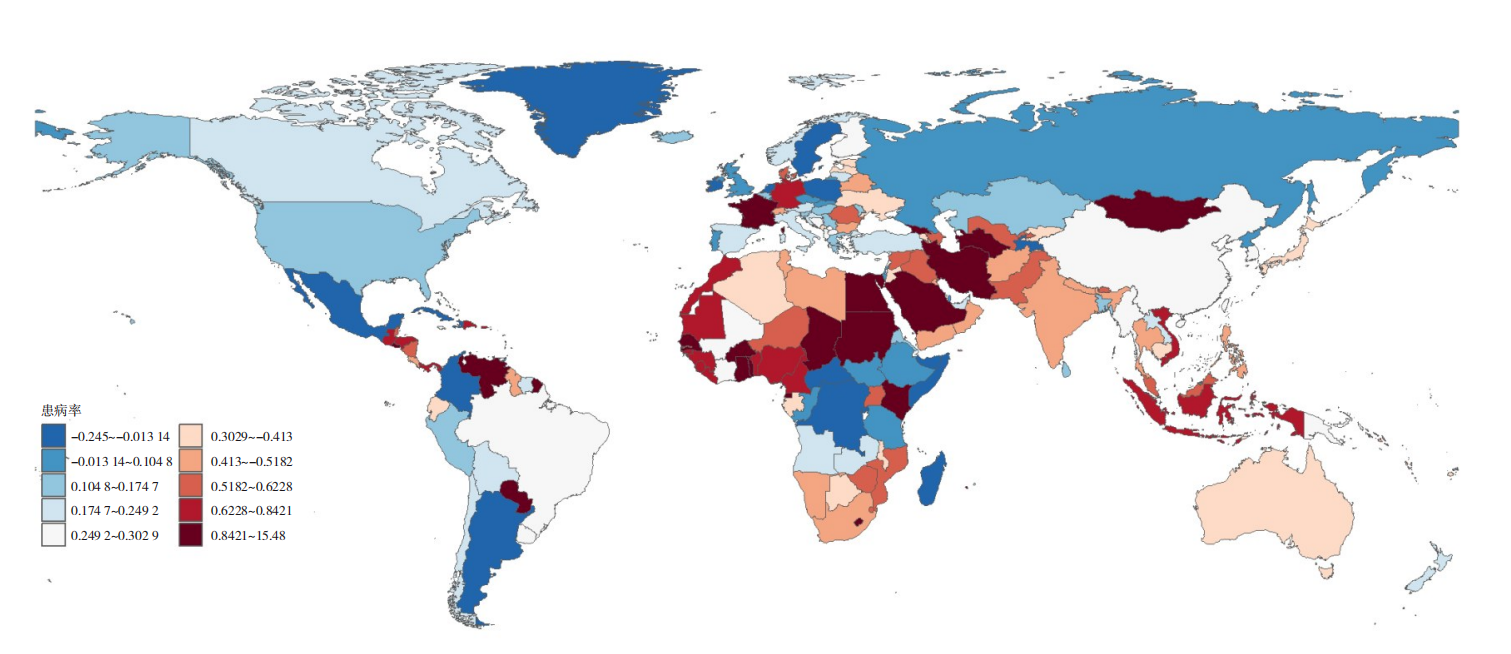

- 基于GBD数据库的胰腺癌疾病负担横断面分析及前瞻性预测

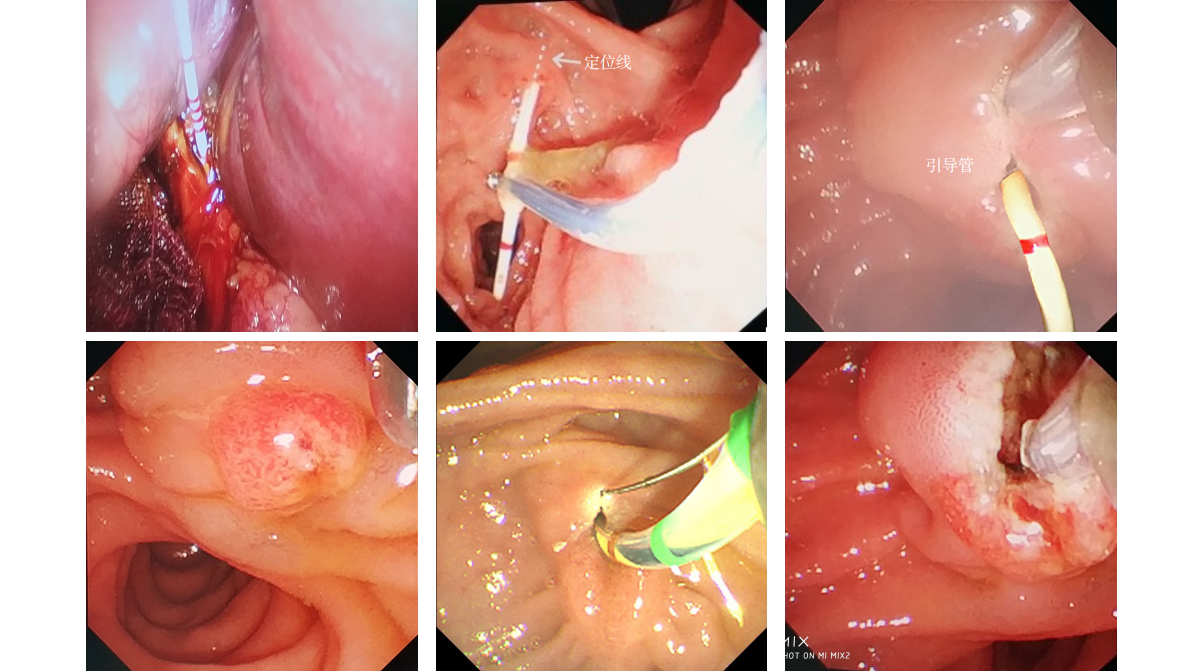

- 新型经腹腔入路引导十二指肠乳头切开治疗结石性胆管炎合并Vater壶腹部狭窄的临床研究

- 侵犯肝中静脉的肝内胆管癌转化治疗的难点与策略

- 程序化改良腹腔镜经胆囊管胆总管探查取石术的应用策略

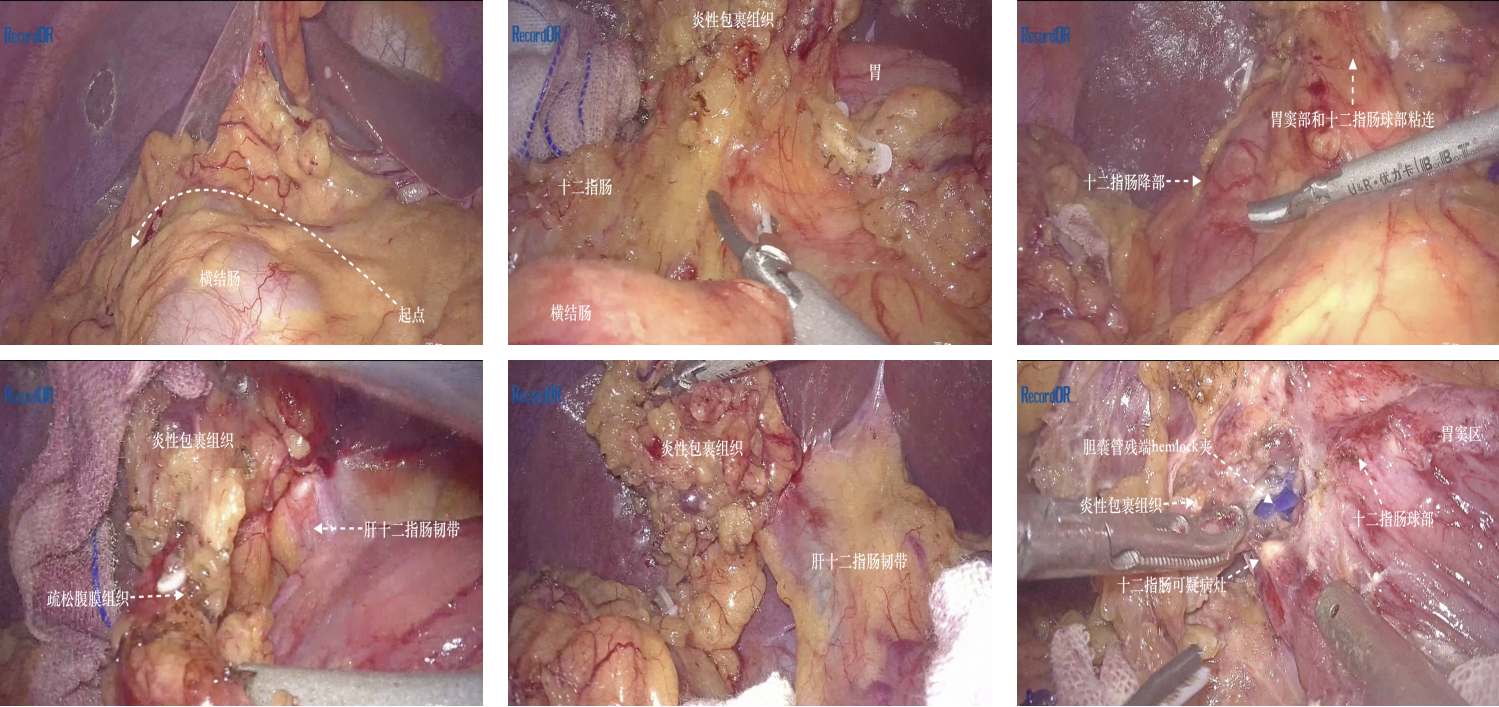

- 意外胆囊癌延迟根治术的进展与思考:3D腹腔镜PH路径的临床应用

- 对肝内胆管结石规范性治疗的认识与思考

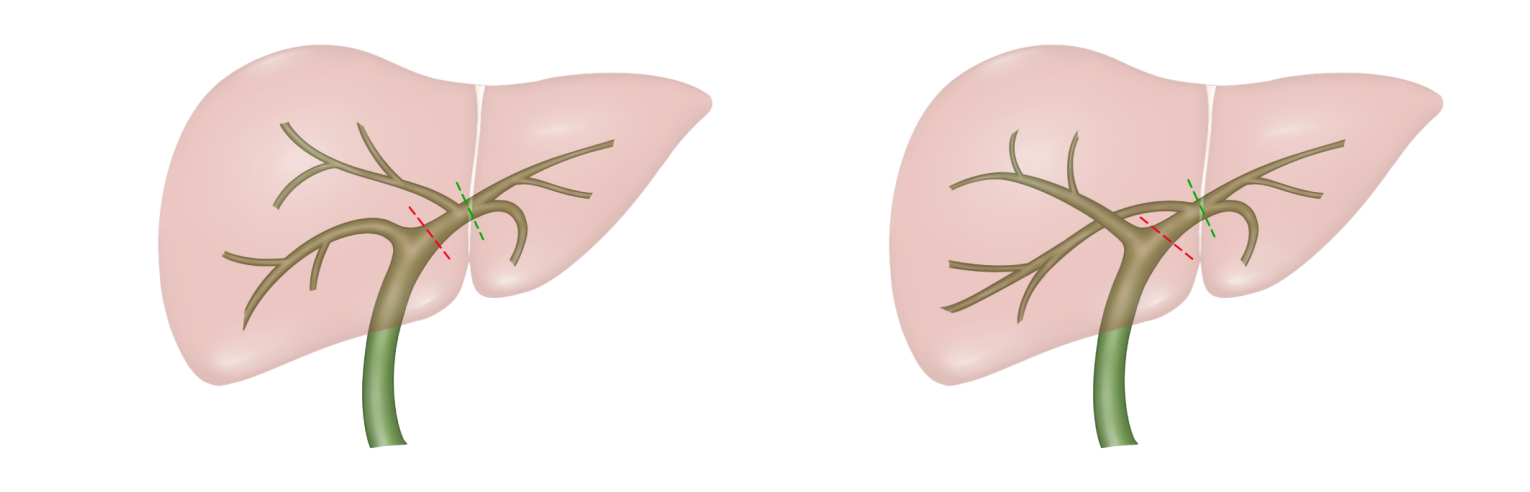

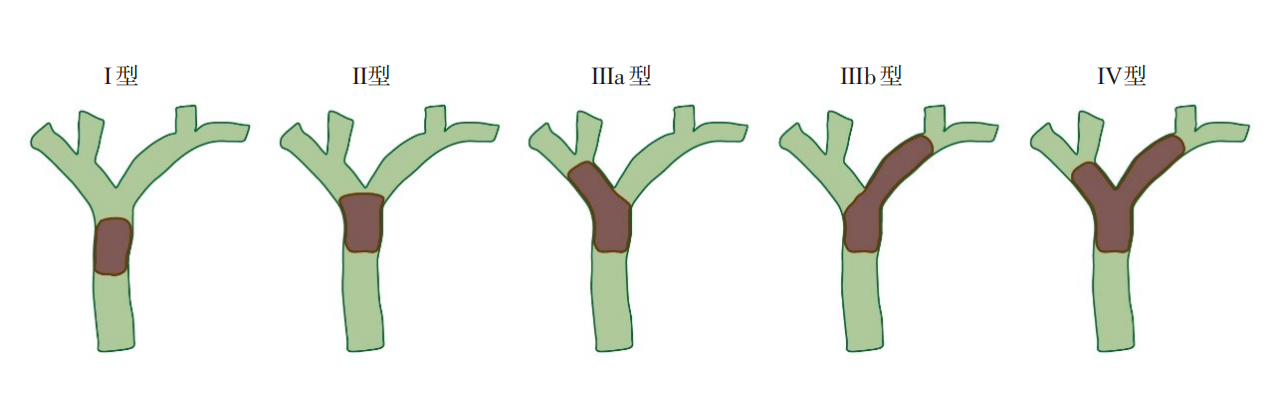

- 肝门部胆管癌诊疗湖南专家共识(2025版)

- 肝细胞癌中PD-L1表达与STAT3/PRKDC/MYC信号通路的关系研究

- 腹腔镜门静脉流域解剖性肝切除技术发展及要点

- 机器人辅助与腹腔镜肝切除术治疗肝血管瘤的安全性及疗效比较

- 当期目录

- 优先出版

- 虚拟专辑

- 过刊浏览

-

2025,34(5):837-841, DOI: 10.7659/j.issn.1005-6947.250205

Abstract:

在过去的20年间,中国甲状腺肿瘤学科经历了迅猛的发展,通过规范化进程的完善、治疗手段的不断创新以及基础研究的深入,甲状腺癌5年生存率从67.5%显著提升至92.9%。在诊断领域,彩超诊断技术的提升、TI-RADS分级标准的建立以及细针穿刺诊断模式的革新,特别是分子诊断的加入,极大地提高了术前诊断的准确率。在治疗方面,逐步从传统手术向个体化精准治疗转变,结合放射性碘治疗、内分泌调控、靶向及免疫治疗,形成了多学科综合诊疗体系,为患者提供了更为精准和有效的治疗方案。晚期甲状腺癌的治疗手段也取得了显著进步,靶向药物的应用为患者带来了新的治疗希望。在研究领域,中国学者在甲状腺癌领域的文献发表量大幅增长,高水平研究不断涌现,彰显了我国在该领域的迅速崛起。同时,学术组织的成立与专业指南的推广,也极大地促进了基层医生诊疗水平的提升。展望未来,我们将继续致力于新一代靶向药物的研发、人工智能及智能决策系统在诊疗中的应用、基于大数据的预后预测模型的构建以及5G+远程医疗的普及,推动甲状腺肿瘤学科向更加精准、微创和个体化的方向发展,再创辉煌。

-

2025,34(5):842-849, DOI: 10.7659/j.issn.1005-6947.250232

Abstract:

围手术期康复的核心目标是缓解症状、恢复功能和提升生活质量。然而,这些目标多涉及患者主观感受,传统以客观指标为主的疗效评估方式存在局限。近年来,患者报告结局(PRO)作为量化患者自评健康状况的重要工具,已广泛应用于药物和器械的临床研究,并在普通外科领域逐步展开。本文梳理了PRO在术后症状描述、手术方式比较、并发症预警和患者管理等方面的实践路径,结合国内外研究案例,探讨其在构建新型外科评价体系中的价值与挑战。随着电子化PRO技术与人工智能的应用深化,未来需推进专科化、本土化量表研发,完善与临床结局关联的分析框架,助力外科治疗从“治病”向“治病人”的转型。

-

2025,34(5):850-858, DOI: 10.7659/j.issn.1005-6947.250009

Abstract:

在精准医疗不断发展的背景下,机器人手术技术迅速推广,机器人甲状腺手术在国内已广泛开展,并展现出操作精细、创伤小、美容效果好等显著优势。本中心自开展该术式以来,已累计完成逾4 000例机器人甲状腺手术,积累了丰富的实践经验,尤其在手术配合与助手培养方面形成了较为成熟的体系。优秀的手术助手在确保手术顺利推进和保障患者安全方面发挥着关键作用。本文基于中心实践,系统总结了机器人甲状腺手术助手的培训要点与配合技巧,重点包括术前准备(如患者筛选、影像资料研判、喉不返神经风险评估)及术中配合(如Trocar放置、器械交接、纱布球管理与止血等)等关键环节。旨在为机器人甲状腺手术团队提供可借鉴的实用经验,助力技术规范化推广,提升团队协作水平与手术质量,为患者提供更安全、高效的医疗服务。

-

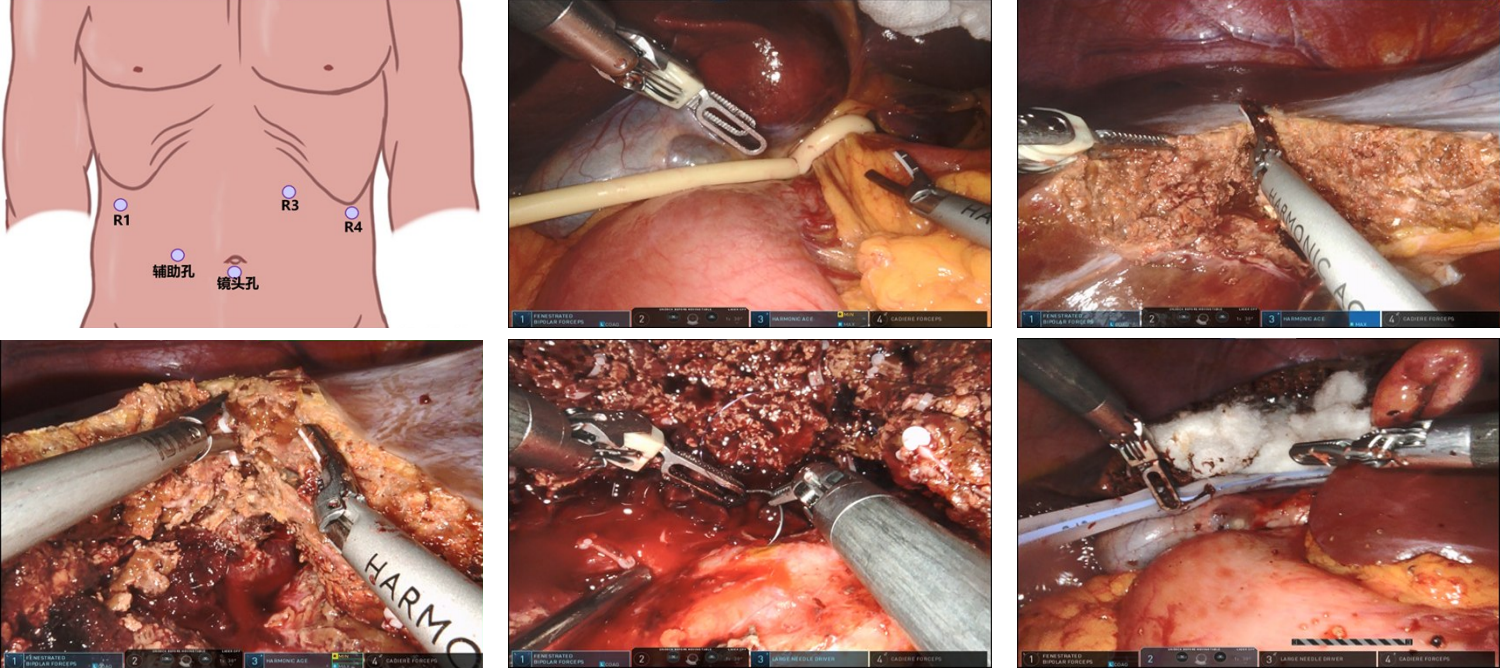

丁政,郭伯敏,樊友本,邓先兆,詹灵,陶玄斌,顾晓辉,陶子夏,夏志华,孙景福

2025,34(5):859-866, DOI: 10.7659/j.issn.1005-6947.240665

Abstract:

传统开放甲状腺手术会在颈部留下疤痕而影响美观,因此,临床上开展了多种颈外入路的腔镜甲状腺手术。由于颈部解剖特点及腔镜器械的局限,各种常规内镜手术都存在一些不足,而内镜机器人辅助甲状腺手术可以弥补上述不足。目前,内镜机器人手术系统设备贵、手术费用高,还没有普及,多数医生对此还比较陌生,随着技术发展和费用降低,内镜机器人手术应用前景广阔。本文基于本中心多年来在腔镜甲状腺手术方面的规模化实践,结合国内外机器人甲状腺手术的经验与教训,总结并提出了经双侧腋窝乳晕入路的机器人辅助腔镜甲状腺手术七步操作流程,旨在为该技术的临床推广提供参考依据。

-

2025,34(5):867-878, DOI: 10.7659/j.issn.1005-6947.250270

Abstract:

甲状腺癌是近年来发病率增长最快的恶性肿瘤之一,中国患者的5年相对生存率也显著提升。精准诊断、规范治疗及有效随访是提高疗效的关键环节,临床指南的推广应用则是实现规范化和同质化管理的重要保障。中国抗癌协会(CACA)于2022年发布2022版《中国肿瘤整合诊治指南(CACA)—甲状腺癌》,首次将多学科整合诊疗理念系统应用于甲状腺癌的全程管理,体现了中国特色与本土经验。2025年,CACA在此基础上结合最新循证证据和临床实践,对指南进行了更新修订,形成该指南的2025版。本文系统解读该指南在甲状腺癌的诊断、治疗及随访方面的主要内容,旨在为临床医师提供操作性强的实践参考,进一步规范甲状腺癌的整合诊治管理。

-

2025,34(5):879-891, DOI: 10.7659/j.issn.1005-6947.250027

Abstract:

背景与目的 为克服传统经口腔前庭入路甲状腺手术操作空间狭小、并发症发生的风险高等问题,笔者团队提出一种改良术式——经口联合颌下腔镜甲状腺手术(ETOSA),其安全性与可行性已在初步研究中得到证实。本研究旨在系统评估ETOSA术式中影响术后并发症和手术时长的关键因素,探讨关键因素交互作用,并建立学习曲线模型,以期为术式推广提供依据。方法 回顾性分析2022年3月—2023年3月在中南大学湘雅医院接受ETOSA的125例甲状腺乳头状癌患者的临床资料。提取临床特征、手术相关参数及术后并发症数据,采用随机森林模型识别与并发症和手术时长相关的主要影响因子及其交互效应,并利用病例序号的偏依赖图构建学习曲线。结果 125例患者均顺利完成ETOSA手术,无中转开放病例。中位手术时长95.0 min,中位出血量15.0 mL。术后总并发症发生率为16.0%,无永久性甲状旁腺功能减退或低钙血症发生。平均颈部外观评分为1.05,患者满意度高。随机森林模型分析显示,病例序号、手术范围、中央区淋巴结检出数(LNY)、桥本氏甲状腺炎(HT)及体质量指数(BMI)为影响并发症的关键因素,而手术范围、病例序号、LNY、HT及术中出血量则为影响手术时长的关键因素。病例序号与手术范围及HT之间存在明显正向交互作用,尤其在前20例中更为显著。学习曲线显示手术技术在第20例后趋于成熟,熟练阶段的手术时长及并发症发生率明显低于学习阶段(90.0 min vs. 102.5 min;11.4% vs. 40.0%,均P<0.05)。结论 ETOSA术式安全、可行,具有创伤小、美容效果佳、学习曲线短等优势,病例序号、手术范围、LNY、HT、BMI及术中出血量可以明显影响ETOSA的并发症和手术时长。

-

2025,34(5):892-902, DOI: 10.7659/j.issn.1005-6947.240676

Abstract:

背景与目的 甲状腺乳头状癌(PTC)是中国发病率最高的内分泌恶性肿瘤,颈部淋巴结转移是其常见且重要的临床特征,直接关系到患者的预后和复发风险。近年来,随着中国超重和肥胖人群的快速增加,体质量指数(BMI)在多种肿瘤中的作用受到关注。本研究旨在探讨超重与PTC颈部淋巴结转移之间的关系,并分析其性别差异及影响因素,为临床精准诊疗提供依据。方法 回顾性分析中南大学湘雅医院2021年8月—2022年6月间收治的1 445例经典型PTC患者的临床病理资料。根据是否存在淋巴结转移分组,应用限制性立方样条分析BMI与淋巴结转移的非线性关系,并采用单因素及多因素Logistic回归分析各因素的独立影响。进一步对BMI≥24 kg/m2的超重患者进行性别分层分析,筛选男性与女性患者中淋巴结转移的独立危险因素。结果 在全部患者中,716例(49.6%)出现淋巴结转移。单因素分析结果显示,BMI、性别、年龄、肿瘤直径、多灶性、腺外侵犯等与PTC患者颈部淋巴结转移明显有关(均P<0.05)。BMI与转移风险呈非线性正相关,尤其在男性中更明显。此外,PTC患者的BMI与甘油三酯呈正相关,与高密度脂蛋白胆固醇呈负相关。性别分层分析发现,在男性超重PTC患者中,年龄(OR=0.954)、肿瘤直径(OR=1.085)、多灶性(OR=2.776)是淋巴结转移的独立危险因素;在女性超重PTC患者中,年龄(OR=0.943)和肿瘤直径(OR=1.074)为主要影响因素。结论 超重与PTC颈部淋巴结转移密切相关,且不同性别的超重患者转移的高危因素存在差异。年轻、病灶大、多灶性的男性超重患者,以及年轻、病灶大的女性超重患者转移风险较高。建议对上述高危人群在术前加强评估,优化淋巴结清扫策略,以实现精准治疗和风险控制。

-

2025,34(5):903-912, DOI: 10.7659/j.issn.1005-6947.250265

Abstract:

背景与目的 BRAFV600E突变是甲状腺乳头状癌(PTC)中最常见的基因变异类型,广泛用于指导手术范围及风险评估。然而,其他基因变异在临床中的分布逐渐增多,其与淋巴结转移的关系尚不明确。已有研究大多将BRAFV600E突变与BRAF野生型进行对比,未对具体突变类型进行分层分析,可能影响判断的准确率。本研究旨在比较不同常见基因变异类型PTC与BRAFV600E突变型PTC患者的淋巴结转移特征差异。方法 回顾性纳入2019年1月—2025年1月复旦大学附属肿瘤医院接受手术并完成基因检测的4 795例PTC患者,筛选具有单一基因变异的病例并分组。采用倾向性评分匹配(PSM)控制年龄、性别及T分期等混杂因素后,分别比较各突变组与BRAFV600E突变组的淋巴结转移数目及N分期。结果 PSM后,CCDC6-RET融合组与NCOA4-RET融合组患者的淋巴结转移数目及N1b分期比例明显高于BRAFV600E突变组(均P<0.05)。ETV6-NTRK3融合组及RAS突变组在淋巴结转移数目和N分期与BRAFV600E突变组差异无统计学意义(均P>0.05)。结论 CCDC6-RET及NCOA4-RET融合型PTC患者的淋巴结转移负荷显著高于BRAFV600E突变型,提示其侵袭性更强;而ETV6-NTRK3融合型和RAS突变型与BRAFV600E突变型相似。术前基因分型有助于识别高转移风险患者,为制定个体化淋巴结清扫方案提供依据。

-

2025,34(5):913-920, DOI: 10.7659/j.issn.1005-6947.240565

Abstract:

背景与目的 随着电外科设备在开放性甲状腺手术中的广泛应用,术中产生的烟雾成为影响手术视野、降低操作效率及威胁医护人员健康的重要隐患。目前临床普遍采用助手手持吸引器局部排烟,存在排烟范围有限、操作干扰大、人力成本高等问题。本研究旨在评估一种基于现有材料自制的环形排烟装置在开放性甲状腺手术中的排烟效果、安全性、可行性及医护人员满意度。方法 纳入2024年3月─6月江苏省宿迁市第一人民医院收治的82例接受开放性甲状腺乳头状癌手术患者,随机分为观察组和对照组,每组各41例。观察组术中使用自制环形排烟装置进行持续排烟,对照组由助手手持吸引杆排烟。比较两组术中距离术野30 cm处PM2.5浓度、手术时间、术中出血量及医护人员对排烟效果的满意度。结果 切割甲状腺组织时,观察组术中PM2.5浓度为(63.26±11.71)μg/m3,术中空气质量等级为“良”,对照组为(126.35±40.12)μg/m3,术中空气质量等级为“轻度至重度污染”,差异有统计学意义(P<0.05)。观察组单侧、双侧手术时间分别为(31.25±11.36)min、(71.13±17.12)min,术中出血量分别为(10.5±5.3)mL、(18.6±5.5)mL;对照组为(39.27±15.42)min、(78.35±22.35)min和(12.5±5.8)mL、(20.5±6.5)mL,两组间差异无统计学意义(均P>0.05)。观察组医护人员满意度明显高于对照组(97.6% vs. 31.7%,P<0.05)。结论 自制环形排烟装置在开放性甲状腺手术中应用效果良好,能有效降低术区烟雾浓度、提升术野清晰度、减少对医护人员健康的影响,同时不影响手术效率及安全性。该装置成本低廉、组装简便,术后可转为引流管使用,无需额外耗材,具备资源再利用优势,有较高的实用价值和推广前景。

-

2025,34(5):921-929, DOI: 10.7659/j.issn.1005-6947.250091

Abstract:

背景与目的 住院病案首页作为医疗信息化建设中的核心数据源,其准确性直接影响科研数据的可用性与医疗决策的科学性。甲状腺恶性肿瘤具有诊断和治疗流程相对标准化的特点,是评估病案首页数据质量的重要代表性病种。本研究旨在系统评价病案首页中甲状腺恶性肿瘤诊断及手术操作编码的准确性,分析其存在的问题,并探讨改进策略与未来在临床研究中的应用前景。方法 回顾性纳入2018年1月—2020年12月在昆明医科大学第一附属医院甲状腺外科接受初次手术治疗并确诊为甲状腺癌的3 361例患者,分别以术后病理报告和手术记录作为诊断与手术范围的标准,评估病案首页主要诊断编码、次要诊断编码、主要手术操作编码及次要手术操作编码的准确性。结果 主诊断编码准确率达98.8%;但在1 368例伴颈部淋巴结转移的病例中,仅31.2%的次要诊断编码和转移部位录入规范,漏报率高达67.8%。主要手术操作编码正确率为90.4%,其中单侧甲状腺切除术(TL)和甲状腺全切术(TT)的编码准确率分别为85.5%和96.0%;编码错误中,TL误报为TT占70.0%。其他手术操作(主要为淋巴结清扫)编码种类繁多,存在多达14种不同编码类型,反映出编码标准缺失及录入不统一的问题。2020年主要手术编码错误率较前两年明显升高,提示人工录入存在主观误差及质量波动。结论 本研究揭示甲状腺恶性肿瘤病案首页数据中存在以手术操作编码为主的准确性缺陷,可能影响真实世界数据的科研价值。未来应通过人工智能技术辅助诊疗信息结构化与编码自动化,并构建多学科协作的主动质控体系,以提高病案首页数据质量,夯实甲状腺癌精准诊疗、绩效考核、医保支付及科研应用的数据基础。

-

2025,34(5):930-936, DOI: 10.7659/j.issn.1005-6947.250211

Abstract:

背景与目的 甲状腺髓样癌(MTC)恶性程度较高,常伴颈部淋巴结转移,对预后影响显著。然而,目前对MTC侧颈淋巴结转移(LLNM)的风险因素尚缺乏统一认识。本研究旨在分析MTC患者发生LLNM的危险因素,以期为制定个体化手术方案提供依据。方法 回顾性分析2011—2019年在天津医科大学肿瘤医院接受手术治疗的242例MTC患者临床病理资料,评估术前降钙素水平、CEA水平等肿瘤标志物与LLNM的关系,并采用单因素与多因素Logistic回归分析探讨LLNM的独立危险因素。结果 术前降钙素水平与肿瘤直径、淋巴结转移数量及淋巴结转移数范围明显有关,而术前CEA水平与肿瘤直径明显有关(均P<0.05);术前降钙素水平诊断LLNM的ROC曲线下面积为0.750(P=0.000),最佳截断值266.00 ng/L(敏感度0.854,特异度0.577),术前CEA水平对LLNM的诊断价值有限。单因素分析显示,性别、侵出腺叶、T分期、中央区淋巴结转移(CLNM)、双侧、术前降钙素水平、肿瘤直径和多灶性与MTC患者LLNM明显有关(均P<0.05);多因素分析显示,CLNM(OR=17.645,95% CI=7.728~40.290)和术前降钙素≥266.00 ng/L(OR=7.832,95% CI=3.132~19.582)是MTC患者发生LLNM的独立危险因素。结论 CLNM及术前降钙素水平升高与MTC患者发生LLNM密切相关。联合这两项指标可有效筛选LLNM高风险人群,推动MTC治疗的个体化与精准化。

-

2025,34(5):937-944, DOI: 10.7659/j.issn.1005-6947.240424

Abstract:

背景与目的 继发性甲状旁腺功能亢进(SHPT)是慢性肾脏病(CKD)常见且难治的并发症,严重影响患者生活质量和预后。对于药物治疗无效者,手术干预是目前较为有效的治疗方式。本研究旨在评估甲状旁腺全切除术联合前臂甲状旁腺自体移植术(tPTX+AT)治疗CKD并发SHPT的临床疗效与安全性。方法 回顾性分析2020年1月—2023年6月在广东省高州市人民医院接受tPTX+AT手术的40例CKD并发SHPT患者,收集其术前及术后不同时间的全段甲状旁腺激素(iPTH)、血磷、血钙、碱性磷酸酶(ALP)、骨密度(BMD)等指标变化,观察术后症状缓解情况、术后并发症及随访结局。结果 术中共切除158枚甲状旁腺,38例患者成功切除4枚,2例仅切除3枚。患者术后iPTH、血磷、血钙及ALP水平均较术前明显下降(均P<0.05),术后3个月BMD较术前明显升高(P<0.05);术后3个月骨痛、皮肤瘙痒、不宁腿综合征等症状均明显改善(均P<0.05)。术后出现低钙血症34例(85.0%),1例出现一过性喉返神经损伤,1例出现喉上神经损伤,均经治疗后缓解。2例仅切除3枚甲状旁腺的患者术后表现为持续性SHPT,iPTH值水平仍高(分别为457 pg/mL、609 pg/mL),临床症状部分缓解,经药物治疗后控制相对理想,无需再次手术。结论 tPTX+AT能有效纠正SHPT患者的矿物质代谢紊乱,改善BMD和临床症状。术中甲状旁腺切除彻底率高,自体移植技术成熟,尽管术后低钙血症发生率较高,但总体并发症可控,术式安全性和短期疗效较好,是治疗难治性SHPT的有效方法。

-

2025,34(5):945-952, DOI: 10.7659/j.issn.1005-6947.250078

Abstract:

背景与目的 植入物乳房重建是乳腺癌术后最常见的重建方式之一。然而,重建术后并发症的发生率不容忽视,其相关危险因素尚未明确。本研究旨在分析本中心乳腺切除并行植入物乳房重建患者术后外科相关并发症的发生情况,并探讨其潜在危险因素。方法 回顾性分析2004年5月—2022年8月在中山大学孙逸仙纪念医院接受乳腺切除并行植入物乳房重建的患者资料,根据术后是否发生外科相关并发症分组,采用Logistic回归分析并发症发生的独立危险因素。结果 共纳入545例患者、602个重建乳房,其中13.6%(82/602)出现了感染、伤口裂开/愈合不良、皮瓣或乳头乳晕坏死、植入物渗漏/破裂等术后并发症。多因素Logistic回归分析显示,接受乳头乳晕复合体(NAC)切除(OR=1.934,95% CI=1.056~3.542,P=0.033)、术后放疗(OR=2.483,95% CI=1.527~4.036,P<0.001)、植入物容量≥300 mL(OR=1.663,95% CI=1.025~2.696,P=0.039)以及主刀医生手术经验<10例(OR=1.804,95% CI=1.092~2.979,P=0.021)均为并发症的独立危险因素。结论 NAC切除、放疗、大容量植入物以及术者经验不足是植入物乳房重建术后外科相关并发症的重要危险因素,术前充分评估及术式选择应予重视。

-

2025,34(5):953-962, DOI: 10.7659/j.issn.1005-6947.250141

Abstract:

背景与目的 保乳整形术(OBCS)结合了肿瘤外科与整形外科理念,主要包括容积移位与容积替代两种手术方式。带蒂胸外侧动脉穿支(LTAP)皮瓣是容积替代中常用的一种技术,国内已有研究证实其在OBCS中的安全性,但其患者报告结局尚缺乏系统评价,与容积移位在OBCS中的临床效果的对比也未见报道。因此,本研究比较带蒂LTAP皮瓣和乳房成形术(容积移位)在OBCS中的临床应用效果及患者满意度,为术式选择提供依据。方法 采用回顾性病例对照研究,纳入2023年1月—2024年6月在西南医科大学附属医院乳腺外科接受OBCS治疗的106例单侧0~Ⅲ期乳腺癌患者。根据术式分为带蒂LTAP皮瓣组(27例)和乳房成形组(79例)。比较两组在术中参数、美容结局、术后并发症及术前后Breast-Q评分等方面的差异。结果 两组患者的临床病理特征及术前Breast-Q评分差异均无统计学意义(均P>0.05)。带蒂LTAP皮瓣组手术时间更长、切除组织体积更大、术后引流量更多(均P<0.001)。LTAP组术后美容结局优良率(88.9% vs. 57.3%)及乳房满意度、社会心理健康、躯体健康等Breast-Q评分维度均优于乳房成形组(均P<0.05)。两组术后并发症发生率及局部复发率差异无统计学意义(均P>0.05)。结论 在OBCS中,带蒂LTAP皮瓣不仅具备与乳房成形术相当的安全性,还能在美容效果和患者满意度方面取得更佳结果,适用于乳房体积较小但切除范围较大的患者,具有良好的临床推广价值。

-

2025,34(5):963-977, DOI: 10.7659/j.issn.1005-6947.250023

Abstract:

背景与目的 三阴性乳腺癌(TNBC)是一种临床行为高度恶性的乳腺癌亚型,免疫检查点抑制剂(ICB)联合化疗已成为其新辅助治疗的重要策略。然而,ICB疗效差异显著,相关免疫微环境机制尚未明晰。肿瘤相关成纤维细胞(CAF)通过调控肿瘤微环境(TME)影响免疫治疗反应,其中成纤维细胞活化蛋白(FAP)为CAF的关键标志物,其在TNBC中的免疫功能尚缺乏系统研究。本研究旨在揭示FAP在TNBC中的表达特征、对免疫微环境及ICB疗效的影响,并探讨其可能的免疫抑制机制及临床应用潜力。方法 综合利用TCGA和I-SPY2临床试验数据,分析FAP表达与TNBC患者预后、免疫细胞浸润及免疫检查点分子表达之间的关系。通过CIBERSORT算法、GSEA通路富集分析及差异表达分析(DESeq2),评估FAP相关免疫微环境特征,并在转录组层面筛选其下游相关基因。构建FAP过表达与敲低的CAF模型,联合CD8+ T细胞共培养,检测其对CD8+ T细胞活性和凋亡的调控效应。进一步通过qPCR与Western blot验证转录组分析中发现潜在靶基因的表达变化。结合I-SPY2数据与湘雅医院TNBC病例的多重免疫荧光病理样本与临床资料,分析FAP表达水平与新辅助免疫治疗病理完全缓解率(pCR)之间的关系及其预测价值。结果 FAP在TNBC肿瘤组织中明显高于正常组织,高表达患者总生存期(OS)明显缩短。多因素Cox分析确认FAP为TNBC患者OS的独立不良预后因子。FAP高表达与CD8+ T细胞、自然杀伤细胞、滤泡辅助性T细胞浸润减少明显相关,同时伴随CD276、TIM-3、PD-L2等免疫检查点分子上调。CAF模型中,FAP过表达可抑制CD8+ T细胞活性并促进其凋亡,敲低FAP则产生相反效应。转录组分析显示FAP高表达组中COL1A1等多种胶原蛋白基因明显上调,且与FAP表达呈正相关;qPCR与Western blot实验证实FAP可正向调控COL1A1表达。I-SPY2数据分析表明,FAP低表达TNBC患者在接受帕博利珠单抗联合化疗后pCR率明显高于FAP高表达组,湘雅临床病理队列亦验证FAP高表达患者CD8+ T细胞浸润减少,且pCR率更低,受试者工作特征分析曲线下面积达0.857。结论 FAP高表达CAF通过促进COL1A1分泌、抑制CD8+ T细胞功能及上调免疫检查点分子,塑造免疫抑制性TME,导致TNBC患者预后不良及免疫治疗应答下降。FAP不仅可作为TNBC患者生存及疗效的预测生物标志物,亦为未来联合靶向治疗的潜在干预靶点。

-

徐庆贤,李媛,陈茂山,王诗,荣薇,杨磊,黄莛越,尹恒,凡军,徐玮,石丘玲,杨宏伟

2025,34(5):978-987, DOI: 10.7659/j.issn.1005-6947.250248

Abstract:

背景与目的 外科手术是乳腺癌治疗的核心手段,但手术带来的身体损伤和心理负担影响患者的生活质量(QoL)。本研究基于前瞻性队列数据,探讨乳腺癌患者术后QoL的变化及其中介效应因素,为围手术期康复管理提供依据。方法 纳入2024年6月—2025年1月在四川省遂宁市中心医院接受局部手术治疗的女性乳腺癌患者,在术前、术后使用Constant-Murley肩关节评分、欧洲癌症治疗研究组织QLQ-C30与QLQ-BR23量表对患者肩关节功能和QoL进行评价。采用配对t检验分析手术前后评分差异,并运用中介效应模型分析手术对QoL的间接影响路径。此外,进一步进行亚组分析比较不同手术方式对QoL变化的影响。结果 共纳入148例患者,中位年龄54(46~60)岁,术后肩关节功能和QoL评分明显下降(均P<0.001)。QLQ-C30显示术后躯体、角色等功能维度下降,症状维度加重;QLQ-BR23中乳房与上肢症状评分明显升高(均P<0.001)。亚组分析发现,接受腋窝淋巴结清扫患者术后肩关节功能下降和QoL恶化程度明显高于行前哨淋巴结活检患者(均P<0.05);乳房切除术与保乳术患者QoL下降程度相近,但疼痛和乳房症状更为突出。中介效应分析表明,肩关节功能、乳房症状和躯体功能在手术影响QoL中发挥中介作用,良好情绪则具有保护性效应。结论 外科手术显著影响乳腺癌患者术后QoL,局部功能损伤和症状加重是主要中介因素。不同手术方式对QoL影响存在差异。术后加强肩部康复、症状管理和心理疏导,有助于提升患者QoL。

-

2025,34(5):988-995, DOI: 10.7659/j.issn.1005-6947.240460

Abstract:

背景与目的 保乳术作为乳腺癌的重要手术方式,兼顾肿瘤切除与乳腺组织保留,已广泛应用于临床。然而,术后肿瘤复发仍是影响患者预后的关键问题,亟须精准的风险预测工具以指导个体化治疗。本研究旨在基于入院临床资料构建保乳术后肿瘤复发的风险预测模型,并验证其预测效能,期望为临床提供科学、便捷的决策支持。方法 纳入南阳医学高等专科学校第一附属医院2017年5月—2019年5月接受保乳术的224例乳腺癌患者,随访统计复发情况。采用多因素Logistic回归分析筛选影响复发的独立危险因素,构建风险预测模型,并通过受试者工作特征曲线(ROC)评估模型的区分度,Calibration曲线验证其校准能力。结果 最终208例患者完成随访,随访时间32~84个月,平均(58.41±7.33)个月,复发率为17.79%。多因素Logistic回归分析显示,TNM分期Ⅲ期(OR=2.029)、肿瘤直径≥4 cm(OR=1.782)、淋巴结转移数量≥4枚(OR=1.958)、脉管癌栓(OR=1.984)及HER2阳性(OR=1.774)为复发的独立危险因素(均P<0.05)。据此建立的Logistic回归模型公式为:Y=-12.788+0.707X?+0.578X?+0.672X?+0.685X?+0.573X?。模型ROC曲线下面积为0.934(95% CI=0.891~0.963),敏感度为86.49%,特异度为96.49%。Calibration曲线显示模型校准良好(χ2=0.501,P=0.392)。结论 TNM分期Ⅲ期、肿瘤直径≥4 cm、淋巴结转移数量≥4枚、脉管癌栓及HER2阳性是保乳术后肿瘤复发的独立危险因素。基于这些指标构建的风险预测模型具有良好的区分度与校准能力,可为术后风险评估与临床干预提供参考依据。

-

2025,34(5):996-1011, DOI: 10.7659/j.issn.1005-6947.250177

Abstract:

背景与目的 终末期肝病(ESLD)患者常伴有顽固性皮肤瘙痒,严重影响生活质量。尽管瘙痒缓解常被归因于肝移植后胆红素水平的恢复,但皮肤菌群在瘙痒发生中的作用尚未明确。本研究旨在探讨ESLD患者肝移植围手术期间皮肤微生态的动态变化及其与瘙痒症状的相关性。方法 纳入2022—2023年中南大学湘雅三医院器官移植中心15例ESLD患者,分别于肝移植术前、术后第7天及第30天采集小腿前区皮肤拭子;同时采集15名健康对照者同部位皮肤样本,采用16S rRNA测序分析菌群构成。同期评估瘙痒视觉模拟评分(VAS),并检测相关血清学指标,分析菌群变化与瘙痒程度及肝功能之间的相关性。结果 ESLD患者皮肤菌群β多样性显著异常,葡萄球菌属相对丰度显著升高(LDA>4),并与瘙痒VAS评分高度正相关(r=0.93,Padj=3.08×10?1?)。术后第7天患者菌群α多样性下降、葡萄球菌属短暂激增,至第30天随瘙痒缓解逐步恢复至接近健康人水平。进一步分析显示,葡萄球菌属丰度与丙氨酸氨基转移酶、天门冬氨酸转移酶、总胆红素、直接胆红素、总胆汁酸、国际标准化比值呈正相关,与白蛋白呈负相关(均Padj<0.05),且其丰度在中重度瘙痒患者(VAS评分>5)中显著升高。结论 ESLD患者在肝移植围手术期皮肤微生态明显紊乱,其中葡萄球菌属的异常增殖可能参与瘙痒的发生与加重。调控皮肤菌群,尤其是针对葡萄球菌属的干预,可能为改善ESLD患者瘙痒症状提供新策略。

-

2025,34(5):1012-1017, DOI: 10.7659/j.issn.1005-6947.250253

Abstract:

第97届日本胃癌学会年会于2025年3月12日—3月14日在日本名古屋市召开,本届大会主席由来自藤田医科大学宇山一朗教授担任,吸引了日本、中国、韩国、美国、欧洲等全世界近2 000名学者的参与。大会的主题是“胃肿瘤数字化创新”,主要围绕人工智能技术、机器人手术等在胃癌治疗中的革新,深入探讨了机器人手术的高精度和高再现性技术,改善胃癌手术的传统方法,数字化创新性,未来医疗的政策与策略,开创医疗新时代。大会设立主会场1个,不同主题分会场60个,最终接收投稿1 003篇,其中口头报告158项(涉及80个主题)、壁报展示203项,约有145个讲座涉及胃癌机器人手术相关的主题,加上壁报展示,将近255个主题与胃癌机器人手术有关。本次年会上还发布了第7版日本胃癌治疗指南。笔者团队有幸参加此次盛会,同时结合笔者2025年3月7日—3月8日在日本宇都宫市参加第17届日本机器人外科学会年会对胃癌机器人手术最新进展所见所闻在此详细报道,以期为国内外科同行提供有价值的参考和启示。

-

2025,34(5):1018-1026, DOI: 10.7659/j.issn.1005-6947.240551

Abstract:

甲状腺癌发病率逐年上升,早期诊断与治疗对改善患者预后至关重要。随着人工智能(AI)技术的发展,AI在甲状腺癌诊疗领域取得了显著进展。AI技术显著提升了甲状腺癌的诊断精度,通过优化超声、CT等影像学检查,能够更精准地识别甲状腺结节的恶性特征。在细针穿刺活检中,AI结合基因检测技术,提高了诊断的准确率和效率。治疗方面,AI辅助术中功能保护,降低手术损伤风险,如精准识别喉返神经和甲状旁腺位置。同时,AI还能预测131I治疗效果及并发症发生风险,指导术后随访和管理。AI技术的核心优势在于其强大的数据处理和分析能力,能够发现数据中的潜在规律,为治疗决策提供科学依据。未来,随着技术的不断进步,AI有望推动甲状腺癌诊疗向更加智能化、精准化方向发展,但需关注数据隐私、算法透明性等挑战。本文就AI技术在甲状腺癌的诊断、治疗、预后预测等领域中的研究进展进行综述,探讨目前AI技术的优势与不足,并展望其未来的发展方向。

-

王宏博,杨明宇,蓝东媛,迟昊,白柯成,邱滢加,隋成秋,张大奇

2025,34(5):1027-1033, DOI: 10.7659/j.issn.1005-6947.240645

Abstract:

降钙素阴性甲状腺髓样癌(CNMTC)是一种少见的临床亚型,因术前血清降钙素水平正常,易导致漏诊或误诊。CNMTC的发病机制尚不完全明确,可能涉及分泌机制异常、测定假阴性等多种因素。目前,超声引导下细针穿刺细胞学检查、血清CEA与胃泌素释放肽前体水平、RET基因检测等在CNMTC的诊断中具有一定价值。治疗上,手术仍为首选方式,辅助以必要的新辅助治疗。本文通过系统回顾近年来相关文献,梳理CNMTC的发病机制、诊断路径、治疗策略及预后特点,以期为临床识别和管理该病提供参考。

-

2025,34(5):1034-1043, DOI: 10.7659/j.issn.1005-6947.240385

Abstract:

乳腺癌是全球女性最常见的恶性肿瘤,严重影响患者生活质量,随着医疗水平的进步,乳腺癌的治疗模式不断向精准化和微创化发展。高强度聚焦超声(HIFU)因其具有非侵入性和非电离性的特点,被广泛应用于多种良恶性肿瘤的治疗。HIFU在乳腺癌治疗中极具应用价值,其在热消融治疗、化疗、免疫治疗及靶向治疗协同等方面都发挥了显著的抗肿瘤作用。HIFU不仅能消融肿瘤组织,激活机体的抗肿瘤免疫效应,与药物联合还能提高药物的疗效,促进药物在肿瘤组织的富集,减轻药物副作用,改善远期预后。本文对HIFU在乳腺癌治疗领域的应用进行综述,为临床实践及研究提供参考。

-

曾文静,黄隽,王守满,李扬懿,夏伟智,张宇龙,吴俊,申桃红,周芳丽,曹阿勇

2025,34(5):1044-1055, DOI: 10.7659/j.issn.1005-6947.240390

Abstract:

炎性乳腺癌(IBC)是一种罕见但侵袭性极强的乳腺癌亚型,临床表现进展迅速,预后极差。尽管其发病率仅占全部乳腺癌的2%~4%,但其相关病死率却高达8%~10%。IBC的病因复杂,涉及遗传、激素、环境及社会经济等多重因素,其病理特征以真皮内癌栓为主,分子分型以HER2阳性和三阴性为主,提示较强的侵袭性。IBC的诊断主要依赖临床表现与组织病理学,影像学检查如MRI和PET/CT有助于评估病情范围和转移灶。由于IBC初诊多为局部晚期或转移期,目前尚无特异性治疗方案,临床上多参照非IBC的治疗策略,采取以系统治疗为核心的多学科综合治疗模式。HER2阳性IBC可采用化疗联合双靶向治疗,三阴性IBC患者可能从免疫治疗中获益,而激素受体阳性亚型中CDK4/6抑制剂显示出潜在疗效。IBC的预后仍不理想,早期复发及远处转移常见,主要影响因素包括淋巴结受累、分子分型及新辅助治疗反应。随着TME研究和分子机制的深入,靶向治疗及个体化策略有望改善IBC患者的预后。本文从流行病学、病理学、诊断策略、治疗进展和预后因素等方面对IBC进行综述,旨在为其规范化诊治及未来研究提供参考。

-

赵沨,张池,李博汶,万雨晴,杨雅文,李咏恬,王儒娟,严涛,王文平,程丹青,马小鹏

2025,34(5):1056-1062, DOI: 10.7659/j.issn.1005-6947.250234

Abstract:

背景与目的 随着慢性肾脏病发病率的上升,继发性甲状旁腺功能亢进症(SHPT)作为其常见严重并发症之一,日益受到关注。对于药物治疗无效的难治性SHPT,外科切除甲状旁腺是公认的有效治疗手段。然而,由于甲状旁腺位置和数量变异较大,常规手术方式易出现残留,导致术后持续或复发。本研究借鉴甲状腺癌中央区清扫理念,探讨甲状腺系膜扩大切除术(e-TMTE)在SHPT外科治疗中的临床价值,旨在提高切除完整性,降低术后复发率,优化手术流程。方法 选取2018年5月—2024年2月在安徽理工大学第一附属医院、中国科学技术大学附属第一医院确诊的103例SHPT患者为研究对象,其中55例行传统甲状旁腺全切除+自体移植术(tPTX+AT组),48例行e-TMTE+自体移植术(e-TMTE+AT组)。比较两组患者的手术时间、术中出血量、术后1 d引流量、术后住院时间、甲状旁腺切除率及临床症状好转情况,以及两组患者术前与术后1年内不同时间点血钙、血磷、全段甲状旁腺激素(iPTH)值与术后的远期复发情况。结果 103例患者均顺利完成手术,术后临床症状均明显好转。与tPTX+AT组比较,e-TMTE+AT组手术时间更短、术中出血更少,术后各时间点血钙、血磷及iPTH值下降更明显(均P<0.05)。tPTX+AT组术前定位223枚甲状旁腺,术中切除223枚甲状旁腺;e-TMTE+AT组术前定位193枚甲状旁腺,术中切除196枚甲状旁腺。e-TMTE+AT组术后1年复发率低于tPTX+AT组(2.08% vs. 5.45%),但差异无统计学意义(P>0.05)。结论 e-TMTE术式通过涵盖甲状腺中央区与胸腺舌叶的整块清扫,可有效应对甲状旁腺位置变异,提高手术效率与完整性,降低术后SHPT持续及复发风险,适用于病情重、术后复发高风险的难治性SHPT患者。

-

2025,34(5):1063-1069, DOI: 10.7659/j.issn.1005-6947.250126

Abstract:

背景与目的 腋窝前哨淋巴结活检术(SLNB)是早期乳腺癌临床分期与治疗决策的重要手段。由于核素示踪剂受限,单独使用亚甲蓝在我国基层医院仍被广泛采用。然而,其对癌转移前哨淋巴结的识别能力及影响假阴性率(FNR)的因素尚不明确。本研究旨在评估蓝染前哨淋巴结在识别癌转移中的准确性,并探讨影响其FNR的临床病理因素,为优化SLNB术提供参考依据。方法 回顾性分析2022年8月—2024年7月中南大学湘雅医院收治的257例女性早期乳腺癌患者临床资料,所有患者均接受亚甲蓝示踪的SLNB术,且术中前哨淋巴结证实存在癌转移。通过单因素分析评估多种临床病理因素与蓝染前哨淋巴结FNR的相关性。结果 蓝染前哨淋巴结阳性率为81.71%,FNR为18.29%,非前哨淋巴结阳性率为26.85%。单因素分析显示,蓝染前哨淋巴结数量与FNR明显有关(P<0.05);其余因素如年龄、肿瘤大小、分子分型、Ki-67指数、体质量指数、亚甲蓝注射部位与剂量等对FNR均无明显影响(均P>0.05)。结论 在单独使用亚甲蓝进行SLNB术时,蓝染前哨淋巴结的数量显著影响FNR。若蓝染前哨淋巴结数量≥4枚,可较准确识别转移淋巴结,适合单独切除;若数量<4枚,建议联合切除蓝染及其周围非蓝染前哨淋巴结,以降低FNR,提升SLNB术准确性。

-

2025,34(5):1070-1076, DOI: 10.7659/j.issn.1005-6947.240312

Abstract:

背景与目的 甲状腺乳头状癌(PTC)是最常见的甲状腺恶性肿瘤,其发病率逐年上升。尽管大多数患者预后良好,仍有部分病例表现出较强的侵袭性和远处转移倾向,提示PTC具有一定的恶性程度异质性。近年来的研究显示,人骨髓内皮细胞标记物1(HBME-1)、细胞周期蛋白激酶4(CDK4)和基质金属蛋白酶13(MMP-13)可能参与PTC的发生发展。本研究旨在探讨上述三种分子在PTC组织中的表达情况及其与临床病理参数之间的关系,为PTC的恶性生物学行为的机制研究及预后判断提供依据。方法 收集80例经病理确诊的PTC患者的癌组织、配对癌旁组织及80例结节性甲状腺瘤组织,采用qRT-PCR、Western blot和免疫组学法检测HBME-1、CDK4和MMP-13的表达水平,并分析其与患者临床病理的关系。通过Spearman相关性分析评估三者在PTC组织中的表达相关性。结果 HBME-1、CDK4和MMP-13在PTC组织中的mRNA和蛋白表达水平明显高于癌旁组织与甲状腺瘤组织(均P<0.05)。免疫组化显示,三者在PTC中的阳性表达率分别为87.50%、75.00%和91.25%,明显高于癌旁组织与甲状腺瘤组织(均P<0.05)。三者的阳性表达率与肿瘤直径、淋巴结转移和肿瘤分期明显有关(均P<0.05)。Spearman分析显示,HBME-1与CDK4(r=0.861)、HBME-1与MMP-13(r=0.813)、CDK4与MMP-13(r=0.735)之间均呈明显正相关(均P<0.001)。结论 HBME-1、CDK4和MMP-13在PTC组织中高表达,并与肿瘤的临床进展密切相关,三者之间具有协同表达趋势。对三种分子检测与分析有助于揭示PTC恶性程度异质性的分子机制,并为PTC恶性程度的判断提供参考。

-

2025,34(5):1077-1082, DOI: 10.7659/j.issn.1005-6947.240483

Abstract:

背景与目的 碰撞瘤是指两种及以上来源不同、组织结构无混合或相互浸润的原发性肿瘤发生于同一解剖部位。乳腺癌虽为常见恶性肿瘤,但乳房碰撞瘤的报道极为罕见。本文通过回顾1例乳腺浸润性癌合并纤维肉瘤患者的临床资料,结合国内外相关文献,探讨乳房碰撞瘤的临床特点与诊疗策略,以期提高该疾病的临床认识和规范化诊疗水平。方法 回顾性分析江苏省南京市中医院乳腺外科收治的1例乳房碰撞瘤患者的临床表现、影像学、病理学及治疗经过,并复习相关文献进行归纳总结。结果 患者为63岁未婚女性,因左乳发现肿块5 d入院。影像学提示乳腺内存在2枚影像特征不同的肿块。手术切除及快速病理提示1个病灶为乳腺浸润性癌,另1个病灶为纤维肉瘤,后行左乳改良根治术。术后诊断为左乳碰撞瘤:浸润性癌(pT2N0M0)合并纤维肉瘤(pT1N0M0)。MDT评估后给予化疗、靶向、内分泌及放疗等综合治疗。术后随访至今,患者未见复发及转移。结论 乳房碰撞瘤罕见,易被漏诊。对于单侧乳腺内同时存在性质差异的2个或以上病灶,应考虑碰撞瘤的可能性,确诊需依赖病理检查。治疗上应结合各成分肿瘤的特性,重点兼顾高恶性潜能者,以实现更佳的治疗效果。

2025年第34卷第5期

述评

专题论坛

指南解读

甲状腺外科专题研究

乳腺外科专题研究

基础研究

国际动态

文献综述

简要论著

-

赵渝, 赵纪春, 张岚, 黄建华, 郭平凡, 汪涛, 李拥军, 王海洋, 陈泉, 中国老年医学学会周围血管疾病管理分会

Abstract:

在老年人群中,慢性静脉疾病 (CVD) 的发病率显著高于非老年人群,并且其病变程度亦更为严重。此外,老年 CVD 患者往往伴有心血管疾病等共存病症,导致 CVD 的评估过程更为复杂,治疗难度相应增加。目前,我国尚未形成针对 60 岁及以上老年人群 CVD 诊治的推荐意见。基于此背景,中国老年医学学会周围血管疾病管理分会依据国内外指南及相关的循证医学研究,结合我国老年人群的生理特征与临床特点,制定了 《老年人慢性静脉疾病诊治中国专家共识》,为提升我国老年人 CVD 诊疗水平提供重要决策依据。